なぜ今カーボンニュートラルが求められるのか?世界各国の動向と共に解説 - コラム

現在、街中やテレビCMなどのあらゆる場面で「カーボンニュートラル」という言葉を耳にする機会が増えたのではないでしょうか。

CO2をはじめとする温室効果ガス(以下、GHG)の実質的な排出量がゼロとなった状態をカーボンニュートラルといい、2022年時点で日本を含む150以上の国・地域が、カーボンニュートラルの実現を宣言しています。

日本政府がカーボンニュートラル実現を目指している以上、私たちの日常生活においても決して無関係な話題ではありません。

本記事では、昨今なぜカーボンニュートラルが求められているのかを、世界各国の動向と併せて解説します。

カーボンニュートラルとは

カーボンニュートラルとは、CO2をはじめとするGHGの排出量と吸収量が均衡である状態のことを意味しています。

2020年10月、菅元総理は所信表明演説において、2050年までに「GHGの排出を全体としてゼロにする」カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。

ここで記載した「GHGの排出を全体としてゼロとする」というのは、CO2をはじめとするGHGの「排出量」から植林や森林管理などによる「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味しています。

また、カーボンニュートラルと同様に使われる言葉として、脱炭素があります。これらの意味はほぼ同義でありますが、文脈によって使い分けられることがあります。

利用場面の違いとして、カーボンニュートラルは吸収量との相殺で「実質ゼロ」を目指すものですが、脱炭素はCO2の排出量自体をゼロにすることを目指しているものです。

そのため、脱炭素は「完全に炭素を除く」という意味を含んでおりますが、カーボンニュートラルは「中立にする」という意味で、実現可能な目標であるといえるでしょう。

出典:環境省 脱炭素ポータル「カーボンニュートラルとは」環境省

なぜ今カーボンニュートラルが求められるのか?

では、なぜ今世界ではカーボンニュートラルの実現が求められているのでしょうか。

それは、昨今の地球温暖化や資源枯渇問題への対応が喫緊の課題であることに加え、カーボンニュートラルへの取り組み国家や企業の競争力やブランド向上につながるためです。

以下では、世界各国が取り組むべき喫緊の課題として、気候変動問題と資源枯渇問題の説明を取り上げます。また、カーボンニュートラルに挑戦することで実現される、産業競争力強化についても言及します。

- 気候変動問題へ対応するため

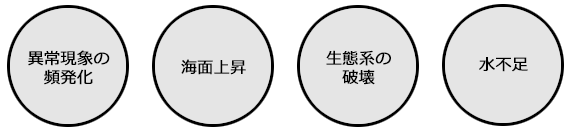

地球温暖化などの気候変動は、異常気象の頻発化や海面上昇、さらに生態系の破壊等様々な影響を引き起こしています。これらの問題に対応し、持続可能な地球環境を保つためにはGHGの排出量を削減することが急務です。

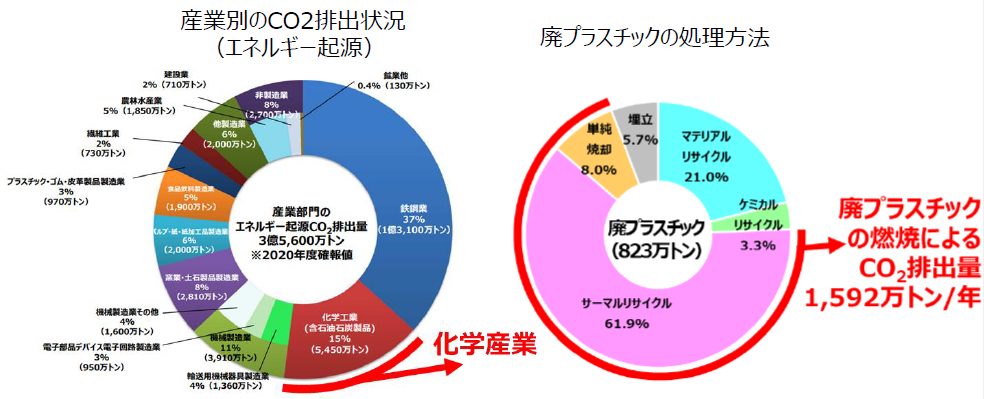

また、産業別のCO2排出状況を確認すると、鉄鋼業に次いで化学産業の割合が多くなっています。その理由として、プラスチックの製造過程におけるCO2排出量だけではなく、廃棄時のサーマルリサイクルや単純焼却によって、年間1592万トンのCO2が発生していることが挙げられます。このように、化学産業におけるカーボンニュートラル化の必要性は明らかだといえるでしょう。

出典:経済産業省「化学産業のカーボンニュートラルに向けた国内外の動向」(2023)

- 資源枯渇問題へ対処するため

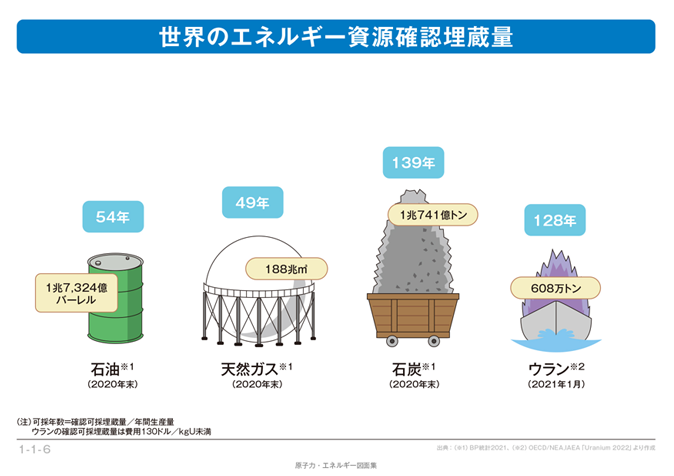

石油や石炭、さらに天然ガスなどの資源に限りがあり、今後のエネルギー消費の増大を考慮すると、その確保が厳しい状況にあります。特に、ウクライナ危機以降、エネルギーの自給率を高めることの重要性が見直されています。再生可能エネルギーの利用によりエネルギーの効率化を図ることで、資源の枯渇を防ぎ、持続可能な社会の実現に貢献します。

出典:エネ百科【1-1-06】世界のエネルギー資源確認埋蔵量|エネ百科(2024年)

- 産業競争力強化のため

パリ協定などの国際的な合意に基づき、多くの国々がカーボンニュートラル実現に向けた目標やGHG排出削減目標を設定しています。これらを達成することで国際社会における企業および国家の信頼性や競争力を高めることに繋がるのです。また、消費者や投資家などのステークホルダーは、企業や政府に対する評価として、収益性だけを追求するのではなく、GHGの排出量削減を加味するようになっています。カーボンニュートラルを実現することで、企業や政府国家は社会的責任を果たし、ブランドを向上することにも繋がります。

カーボンニュートラルに対する世界各国の動向

世界各国ではカーボンニュートラル実現に向けた目標・政策の策定が進められています。

実際に2022年時点では、日本を含む150以上の国と地域が、2050年までなどの年限を区切ったカーボンニュートラル実現を表明しています。

主な排出国が、どのような目標や政策を掲げているのか見てみましょう。

出典:経済産業省 資源エネルギー庁『エネルギー白書2023』「第1節脱炭素社会への意向に向けた世界の動向」

- 英国(2020年12月の長期戦略提出)

英国政府の「ネットゼロ戦略」を実現するために、2021年に260億ポンドの設備投資を行うことを掲げた英国では、2050年のカーボンニュートラルの実現という長期的な目標を掲げています。また、風力・炭素回収・水素などのクリーンテクノロジーに投資を行うことで、世界を新しいグリーン産業革命に導くことを目指します。 - 米国(2020年7月のバイデン氏の公約)

高収入の雇用と公平なグリーンエネルギーの未来を創造し、近代的で持続可能なインフラを構築し、連邦政府全体で科学的完全性と証拠に基づく政策膣案を回復しながら、国内外の気候変動対策に取り組むことを目指します。

「気候変動への対応・クリーンエネルギーの活用・雇用増」を同時達成させるウィン・ウィン・ウィンの実現を目標にしています。 -

EU(2020年3月の長期戦略提出)

2019年12月に発表した欧州グリーン・ディール投資計画は、公正で繁栄として社会に変えることを目的とした新たな成長戦略を掲げました。1.2050年までのGHG排出量を実質ゼロにすること、2.経済成長と資源利用の切り離しをすること、3.どの地域も取り残さずに気候中立すること、の3つを目指します。 -

中国(2020年の9月国連総会一般討論)

2060年までのカーボンニュートラル実現を目標しており、第14次五ヶ年計画では、グリーン経済の生産高を2025年までに12兆元とGDPの約8%、2035年に10%以上にすることを掲げました。経済社会全体でのグリーンモデルチェンジやグリーン低炭素発展の推進を加速させます。

BIPROGYの取り組み:化学品向けCFP算定支援サービス「EcoLume™」

このように日本を含む世界各国では、地球温暖化や資源枯渇問題へ対応するために、カーボンニュートラル実現が求められており、またカーボンニュートラルへの取り組みが国家や企業の競争力・ブランド向上につながることが明らかとなっています。

そのような中、BIPROGYはGHGの排出削減を実現するための基盤として、製品単位のGHG排出量であるCFP( Carbon Footprint of Products カーボンフットプリント )の算定を支援するソリューション「EcoLume」を開発しました。

「EcoLume」は、産業部門の中で鉄鋼に次いでCO2の排出量が多く、また製造方法や複製品発生の観点から算定が難しいとされている化学産業向けのCFP算定支援サービスです。

化学産業のお客様が抱えている多種多様な課題に対して、1.算定支援コンサルティングサービス、2.算定業務代行サービス、3.CFP算定システム、の3種類のサービスを展開することで、それぞれのお客様に最適なご提案を実現します。